組合員活動報告

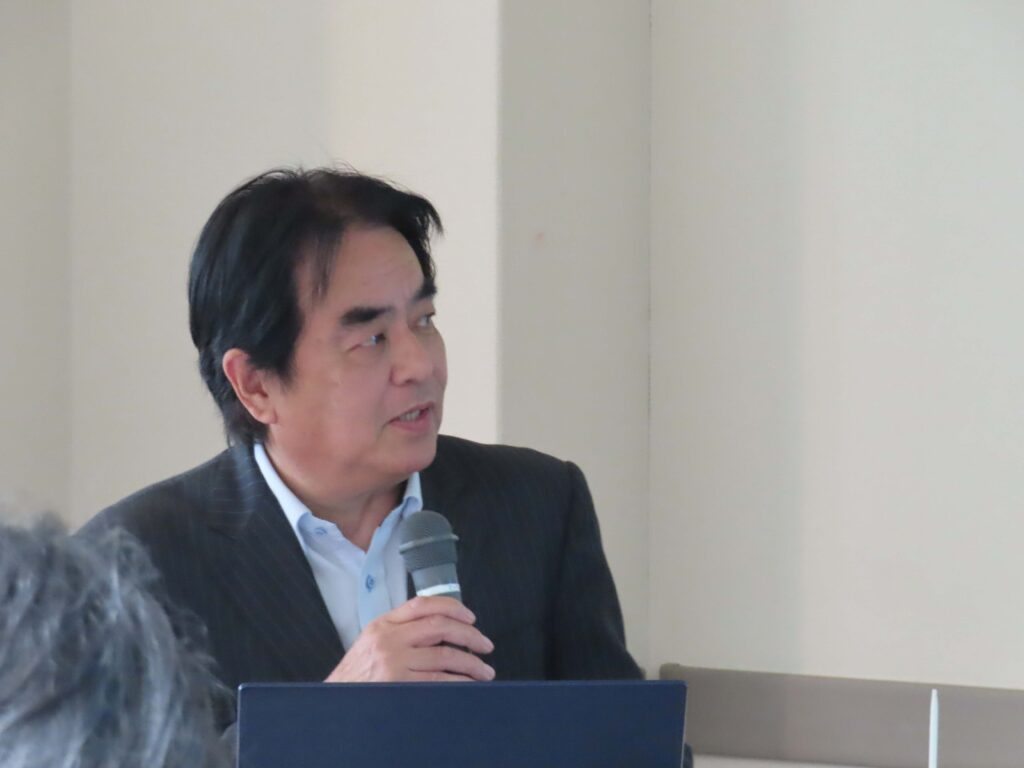

【報告】4/30 知ってるようで知らない小麦の世界

■ビジョンたべる

吉原食糧株式会社の吉原良一さんに、日本における小麦の生産と消費についてお話を伺いました。同社は、四国の坂出市で4代に渡って製粉業を行われています。玄麦から小麦を製粉する工程は、55段階にもなり、用途に合わせて組み合わされます。今、国産小麦は人気ですが、90年代頃の国産小麦は海外産に比べてタンパク質の量が少なく、伸びが悪く、ぶちぶちと切れやすく使いにくいものでした。四国の小麦は、米の裏作として農民が生きていくために生産されてきたのだそうです。

昭和38年、異常気象で降雨が続き、小麦の収穫が見込めませんでした。高度経済成長期、農業をするより都会に出て働く若者が増え、農産物の輸入が増加していった時代です。この不作を機にオーストラリア産小麦が入ってくるようになりました。オーストラリアは、独立した大陸なので、生物と同様に、小麦も独自の進化をしてきました。一般的に小麦は強力粉に近づくほど黄色味が強くなりますが、オーストラリア産小麦は白く、うどん用としては最適の粉だと日本人が気づいたそうです。現在、うどんの原料小麦には、オーストラリア産小麦(ASWオーストラリア・ダート・ホワイト)が主体で使われています。

1974年に導入された小麦奨励制度は、日本の小麦の定供給につながりましたが、品種改良は下火になり、国産小麦は敬遠されるようになりました。2000年に民間流通制度が始まり、小麦生産に市場原理が導入され、日本人の食感嗜好性の変化(固めの嚙み応えよりももちもちとした弾力性が好まれる)に対応した国内産小麦育種「さぬきの夢2000(香川県)」や「きたほなみ(北海道)」が誕生しました。

小麦の栄養や、「グルテンフリー」についても詳しく伺いました。「グルテンフリー」とは、グルテンに対して自己免疫疾患を発症する「セリアック病」や「グルテン不耐性」の患者に向けた食品です。グルテンフリーを表示する基準が定められると、元々グルテンの入っていない食品までもがグルテンフリーとして宣伝され始め、グルテンは避けるべきものというような風潮が作られてきました。炭水化物には、糖質、食物繊維が含まれ、特に大麦は、グルテンも少なく食後血糖値の上昇を穏やかにします。日本の小麦は年間450万トンを輸入に頼り、国内産の流通量は97万トンです。(令和6年度、自給率17%)遺伝子組み換えGMO小麦の輸入はなく、ポストハーベストについては、出港、着地の2回、又、230項目の検査も行って、基準値を超えることはないとのことです。国民の必要とする量を自国内で賄えない現実を改めて感じました。また私たち、組合員が多面的方向からの知識を得ることの大切さも感じました。

<参加者の声> ※一部抜粋

・本日はありがとうございました。国産小麦と言っても日本の小麦はもともと遺伝的にたんぱくが少なくて、、といったことから、品種改良の苦労や国産小麦が広がった背景など普段は聞けないお話を聞けてとても勉強になりました。

・良い機会でした。ありがとうございました。グルテンフリーなど、より深く知り、情報をそのまま受け入れず、考えてみる必要があると思いました。

・企画名通り、知ってるようで知らない小麦のことを聞けてよかったです。グルテン=悪いものという傾向ですが、その部分についての誤解が解けてよかったです。

・とても貴重なお話ありがとうございました。グルテンフリーで小麦粉は避けていましたが、もう一度商品を選ぶ時、国産小麦粉も選択肢に入れてみようと思いました。