組合員活動報告

【2024年度理事研修報告vol.6】理事研修3日目(1) 「読谷村役場ガマ見学」前編

2024年度の理事研修として“平和”をテーマに2025年1月12〜14日に沖縄を訪れました。

各報告を掲載して行きます。

前日に見学した「佐喜眞美術館」で、生の「シムクガマ」と死の「チビチリガマ」の絵を見て壮絶な気迫を感じていたので、緊張しながら向かいました。

小学生の時に沖縄戦では「集団自決」があったと習っていましたが、「自決」とは文字通り「自分で決めること」。歪んだ教育を受け、進んで自ら命を絶つことを大人も子どもも自分で決められた訳では無い。だから今では「強制集団死」という。戦後50年の時、当事者より語られた内容を鑑み、より事実に沿う呼び方に変わっているとのことでした。

ガイドさんの説明によると、沖縄に米軍が上陸してきたのは1945年4月1日、読谷村の西海岸(南部)。上陸前に移動できる住民は北部に避難していったそうです。しかし艦砲射撃を避けながら移動できる人ばかりではなく、高齢者や子ども連れの母子など北部への移動が出来ない人たちがガマに身を寄せて避難していました。当時は皇民化教育で「捕虜になると天皇陛下に恥をかかせることになる」「男性は銃剣に刺され戦車につぶされる」と、鬼畜米英に捕まることは絶対避けなければならないと教えられていました。そのため、米兵が通訳とともにガマ入ってきて「殺さないから出なさい」といったが誰も出ず、米兵がいなくなってから、18才の少女が「捕虜になって強姦されて死ぬより、きれいなままで死にたい。」と言い、母親も同意して娘の頸動脈を切ったそうです。血しぶきが飛び、当然ドラマのようにすぐ死ねる訳では無く、苦しみ悶えながら死んでいく様子を見ていた周辺の住民はこの世の終わりを感じたことでしょう。

「チビチリガマ」でリーダー的な役割を担っていた元従軍看護師は中国での日本兵による虐殺現場を見た経験のある人でした。そのため日本兵でも残虐な行為を行っていたのだから、鬼畜米英はもっと酷いだろうと住民に語って、その家族も自決。その時点で残された人々が健常な精神でいられるはずもなかったと想像できます。翌日4月2日にもう一度米兵が「住民は殺さないから出なさい」と呼びかけたが、やはり応じることはなく、ついに布団に火を放って、包丁や鎌で刺し合って死んでいったと・・・説明を思い出すだけでも想像してしまって、気分が悪くなります。

戦後、頭蓋骨の数が83個だったので、犠牲者は83名かと思われていましたが、50年後の聞き取り調査で「生後3ヶ月の赤ちゃんもいた」事実がわかり85名に修正されました。じつに「強制集団死」の犠牲になった6割が18歳以下の子どもだったそうです。

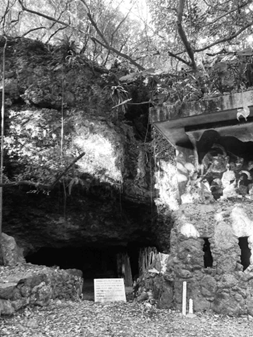

ガマとは沖縄の言葉で、鍾乳洞や自然の洞窟のこと。暗くてジメジメしている狭い洞窟で、非業の最期を迎えなければならなかったのは、情報の差とリーダーの違いでした。

「チビチリガマ」に対して、同じ村で約1メートル離れただけの「シムクガマ」では1000人以上の人命が救われたのです。 (藪崎)